第五話「たましいをくらうもの」

―1―

|

都内では一部の例外を除き見る事が少なくなった平屋の日本家屋。未明も過ぎ東の空が白み始めた頃、武家屋敷と呼ぶのが相応しいその邸宅の前に一台のタクシーが止まり、開いたドアからスーツ姿の男が降り立った。 男を吐き出した後部座席のドアが音を立てて閉まると、タクシーは閑静な住宅街にエンジン音と排気ガスを撒き散らしながら朝靄の中へと溶けて行った。 男は緊張した面持ちでスーツの襟元を正すと『田村』と書かれた表札が掛かった、家の古さを端的に表している引き戸の門を潜り、その先に見える玄関に明かりが灯っていない事を確認して安堵の溜め息を吐いた。 だが、男が玄関の前に立ち鞄から鍵を取り出すと、まるでそれを見計らっていたかのようにガラリと目の前の戸が開いた。 「……遅かったのですね、あなた」 戸の向こうは闇に包まれており、その闇の中から染み出したかのように黒い、喪服のような着物を着た女が闇の中に佇んでいた。口振りからして男の妻なのであろうその女は、責めるような、そして恐ろしく冷めた目で男を凝視している。 不意打ちを受けた男は内心、心臓が飛び出すほど驚いたが、その動揺を気取られまいと慌てて言葉を絞り出した。 「何だ……まだ起きていたのか?こんな時間まで」 しかし視線を合わせる事は出来ず、返事を待たぬまま妻の横を素通りして玄関に上がると、寝室に向かいながらネクタイを外して上着を脱いだ。妻は夫の後を追いながら律儀にそれを受け取り、軽くたたんで腕の中に収めるが、きっちり反論するのも忘れていない。 「その、『こんな時間』まで、何処にいらしてたのですか?」 また始まった、と思い男はうんざりする。彼の妻であるところのこの女は、何かにつけて夫を束縛しようとする傾向があった。やれ今日は何処へ行っていた、誰と会っていたのだと子細を根掘り葉掘り聞き出そうとし、少しでも気に障る事があったならネチネチと夫を責め立てる。確かにこの女は旧家の一人娘あり、男は婿としてこの家に入った身である。妻に頭が上がらない立場ではあったから、初めはそれも我慢していた。所謂玉の輿――この場合は逆玉か――で結婚した事もあったし、妻もこれ以上は望めないほど器量良しだった。 そう、我慢すべきだと思っていた。自分が耐えていればそれで丸く収まるのだ、と。だが我慢するにも限度というものがある。結婚して一年ほど経った時に彼女の両親が事故で亡くなり、それを機に溜まっていた鬱憤が爆発した。男は毎晩のように遊び歩くようになり、あちこちに金をバラ撒いては毎回違う女と夜を明かし、家には殆ど居着かなくなっていた。 それでも妻は激昂するでもなく、静かにじわじわと男を責め、それが嫌で男はさらに家に寄り付かなくなる。悪循環である。 だが、事ここに至ってとうとう男が切れた。 「俺が何処で何をしていようと関係ないだろう!?お前は黙って俺の言う事を聞いていればいいんだよ!!」 「そんな事を言って、また他の女性のところに行っていたのでしょう?」 図星を指され、男は完全に開き直った。 「ああ。ああそうさ、確かにその通りだよ。だがそれがどうした?俺はもう、お前みたいな窮屈な女は御免なんだよ!!どうせこの家の財産の半分は俺の物でもあるんだ。お前なんて居ても居なくても同じ……いいや、いっそ居なくなってくれた方が清々するッ!!」 一気に捲くし立てられた妻は何も応えられずに俯いたまま震えていた。怒りに肩を震えているのか、あるいは涙を堪えているのか、それは分からなかったが。 一方、今まで溜りに溜まった物を吐き出した男は解放感に浸っていた。これで向こうから離婚するとでも言い出せば願ったり叶ったり、婿に入ると同時に養子縁組をしているのでこの家の莫大な財産の半分は既に自分の物である。慰謝料を請求されてもそれほど痛くはない。いや、こんな女と別れられるのなら慰謝料を幾ら払っても良い気分だった。幸いにも二人の間には子供が居ないので養育費の心配も無い。 男がそんな算段を巡らし、勝ち誇った笑みを浮かべたその時 ドスッ 軽い衝撃と共に、腹部が熱くなるような違和感を感じた。何事かと思い視線を下げると、何かが腹に垂直に突き立っていた。 それは妻の手にしっかりと握られた、ナイフ――いや、包丁? |

|

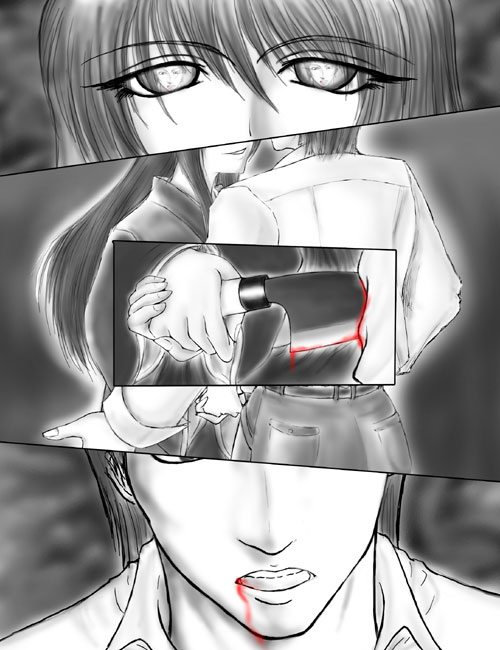

「…お前、何を…?」 腹部の熱が徐々に痛みに摩り替わってゆく。だが男が事態を完全に把握する前に、包丁を握る白く細い手がグルリと時計回りに回転し、抉られた傷口から大量の血が吹き出した。 「き…梗っ…子…お、ま…え」 男はやっと、自分の身に起きた事を正確に理解したが、その時には全てが手遅れだった。体温が急速に奪われ全身から力が抜けてゆき、逃げ出そうにも足が動かない、助けを呼ぼうにも声が出ない。そして目の前には、自分に殺意を向ける女がただ一人。 女の顔が奇妙に歪んだ。 「うふっ、うふふふふ。あなたがいけないんですよ?私と言うものがありながら、毎晩毎晩他の女となんて…でも、もう良いんです。これで漸く、あなたは私だけの物になるんですから。他の女になんて絶対に、絶対に渡しませんわ。 ふふふふふっ、あはっ、あはははははははっ!」 意識が薄れゆく中で男が最後に見た物、それは、大量の返り血を浴びながら涙を流し、狂ったように笑う妻の姿だった。 ※ それは不可解な事件だった。20代の男性ばかりが突然、意識不明になると言う事件がこの一週間で7件、つまり毎日のように発生していた。事件発生の推定時刻は深夜から未明にかけて。被害者は特に目立った外傷もなく、人通りの少ない道路で倒れているところを発見されている。事件、事故、あるいは単なる病気という線でも調査されたが、どれも決定打となるものは何もなく、周辺住民を不安に陥れていた。 そんな不可解な事件に対して、巷ではある噂が立っていた。曰く 『黒い女の幽霊が、夜遊び歩いている若い男の魂を抜き取っていく』 という都市伝説じみた代物であった。しかし犠牲者が出ているのは事実であり、毎夜遊び歩くような若者も深夜の外出は控えるようになってはいたのだが…… ……それでも、次の朝には新たな犠牲者が発見された。 「まあ、事件のあらましは大体分かった。で、コレが今回のオレの仕事なワケだ?」 九鬼は手にした紙の束から視線を上げ、目の前に立つ女に確認する。薄いレンズ越しに覗く瞳は怜悧な光を湛え、紅に彩られた唇は事務的に、淡々と言葉を紡ぐ。 「ハイ。事件の真相究明とその原因の排除が、今回の仕事となります」 愛想に欠ける、味も素っ気も無い女。だが赤、橙、黄の暖色系で統一されたチャイナドレスに包まれたその肢体は、露骨なまでに“女”を強調していた。 「しかし流石にコレだけじゃあなぁ……」 豊かな胸元から細く括れた腰、そして太腿へと続く優美な曲線。紙の束を弄びつつ、九鬼の視線は不躾に女の身体を嘗め回す。だが女の方はそんな男の様子を気に留める風でもなく、相変わらず感情のこもらぬ声で説明を続ける。 「既に『原因』、或いは『原因』と接触があると思しき人物の目星はついています。その写真が次のページに」 手にした資料に目を落とすと、被害者の写真に紛れてその人物らしき写真が一枚、いかにも隠し撮りと言ったアングルで写っているのは、喪服を思わせる黒い和服に身を包んだ20代半ばほどの女性だった。 「『田村梗子(たむら きょうこ)』か……ほぉ、なかなかイイ女じゃねぇか。で、コレが犯人だって?」 「刑事事件的な表現をするならば『重要参考人』です。事件の発生現場は彼女の自宅を中心に分布しており、また、普段から黒い和服を着用している事から件の噂との関連性が認められます」 九鬼は思わず苦笑を浮かべた。 「確かにそんな程度じゃあ、警察は動けんだろうがな……」 「さらに、事件の発生と前後して彼女の夫が行方不明になっています」 「それこそ、警察の仕事だろうが」 「……ですが彼もまた、事件の犠牲者達と同じく20代男性。以上の点から我々は、彼女と事件の間には何らかの関連があると見ています。少なくとも、まったくの無関係と言う事は無いでしょう」 「テメェらがそう言うなら、そうかも知れねぇがな……」 九鬼はソファの背もたれに体を沈めると、大きく溜め息を吐いた。 「で、オレの出番ってワケか。ハズレだったらどうするんだよ?」 ヒラヒラと玩んでいた写真の角で沙龍を指す。一瞬の沈黙の後、女が口を開いた。 「貴方なら、見れば、そうで無いか否か分かるのでしょう?」 口元が小さく歪み、蔑むような、或いは見下すような笑みを形作る。この女が九鬼に向ける、数少ない表情の一つだ。 「誰かさんみてぇに、意図的に隠してなけりゃぁな」 舌打ちして女を睨み付ける。が、右目の義眼は何の『力』も捉えない。まるで気配を消すように、この女が自身の『力』を隠しているのは明白だった。この女、恐らくはかなり高位の術者――その系統は不明だが――だろう。それに加えて体術も並みの格闘家より上と来ている。存在自体が嫌味な女、だからこそ余計に堕とし甲斐があるのだが。 「フン、まあいいさ。オレは言われた通りにするだけだからな」 そして再度、女の写真に目をやり、舌なめずりをする。 「それにしても人妻、か。ソソる響きだな」 |

外道士TOPへ